听到“结节”二字,很多人第一反应就是“是不是癌?”仿佛体检报告里多出一个结节,就像身体里藏了个定时炸弹。但结节并非洪水猛兽,也不是凭空冒出来的,它背后往往藏着某些身体信号,一旦读懂这些信号,就能更安心地面对它。

结节,从字面上听起来像个“包”,医学上则指的是器官或组织内长出的小团块或小硬块。它既可能是良性的,也可能是恶性的,区别在于它的“性格”——温和还是凶险。而无论在哪个部位,比如甲状腺、肺、肝、乳腺,甚至子宫,它都不是突然冒出来的,多半有迹可循。

第一大原因是慢性炎症反复刺激。以甲状腺为例,桥本甲状腺炎就是一种常见的慢性疾病,长期炎症作用下,局部组织发生纤维化或细胞增生,久而久之,就可能形成结节。

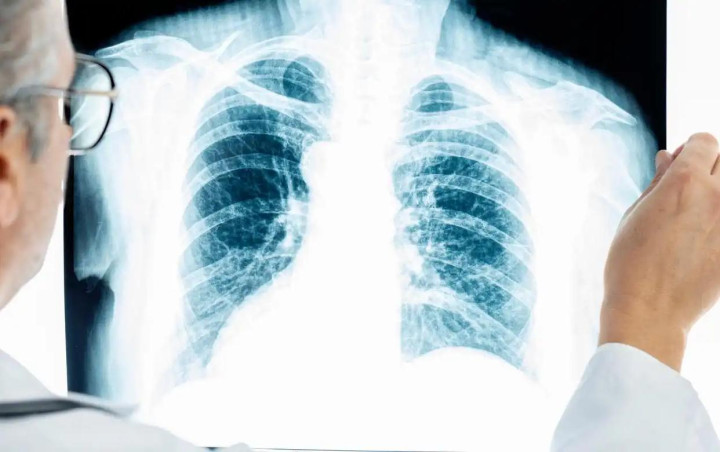

肺部结节也类似,长期吸烟或反复呼吸道感染,肺组织在修复过程中容易留下“小疤痕”,这些疤痕组织有时被误认为或发展为结节。

第二个原因和激素水平的波动息息相关。特别是女性,受雌激素、孕激素影响明显,比如乳腺结节、子宫肌瘤,发病率比男性高出一大截。在青春期、怀孕、更年期这些特定阶段,激素水平大起大落,组织细胞在激素刺激下增生异常,就容易鼓成一块块结节。

第三个不可忽视的因素是代谢异常。甲状腺结节患者中,不少人伴有高碘摄入或碘缺乏的问题。碘是合成甲状腺激素的原料,长期摄入过多或过少,都会干扰激素平衡,诱发结节生长。

而肝脏结节也常见于脂肪肝、糖尿病患者,这些代谢性疾病令肝脏组织长期处于“高压”状态,容易引发细胞异常增生。

除了生理因素,环境暴露也是幕后推手之一。空气污染、室内甲醛、辐射接触等,都会影响细胞的正常分裂。尤其肺部结节,近年来在城市居民中检出率明显升高,与工业化程度、汽车尾气、厨房油烟等密切相关。很多人以为自己生活健康,但忽略了看不见的“隐形杀手”。

第五个原因则是遗传背景。一些家族性疾病,比如多发性甲状腺腺瘤、乳腺囊性病变,往往有明显的遗传倾向。如果直系亲属中有人患有某类结节相关疾病,那么患病风险也会随之升高。这种情况下,即便生活方式没问题,基因里的“种子”依然可能悄悄发芽。

第六个常见因素是免疫系统异常。当免疫系统“走火入魔”,把自己身体当敌人攻击时,局部组织会出现炎性反应和修复反应反复交替,时间一久,形成结节的概率就会增加。比如系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎等自身免疫病患者,器官结节的检出率显著高于普通人群。

最后一个原因看似不起眼,却最容易被忽视——生活方式不良。长期熬夜、精神压力大、饮食油腻辛辣、缺乏运动,这些现代人常见的生活习惯,都会打乱体内的内分泌和代谢平衡,让身体处于亚健康状态。

身体像一台机器,长期超负荷运转,不出毛病才奇怪,结节正是身体对“过劳”的一种反应。

从中医角度看,结节可以归入“痰核”、“瘿瘤”、“癥瘕”等范畴,多与气滞、血瘀、痰湿有关。中医讲究“形之于外,必有因于内”,认为结节是脏腑功能失调、气血不畅的外在表现。

这种理念与西医对慢性炎症、代谢异常的解释不谋而合,虽然路径不同,但都指向同一个核心——身体出了“内伤”。

在临床中,很多人第一次查出结节时都陷入焦虑,生怕是恶性肿瘤。但大多数结节是良性的,尤其是体积小、边界清晰、无血流信号的结节,通常不具备恶变潜力。那些边缘模糊、形状不规则、快速增大的结节才需要提高警惕,定期随访或进一步检查是关键。

结节一旦形成,就很少会自行消失,因此“早发现、早了解”显得尤为重要。定期体检是防患于未然的第一步,尤其是胸部CT、甲状腺彩超、乳腺B超等高敏感度检查,能帮助及时发现早期变化,避免小问题拖成大麻烦。

日常生活中,想要预防或延缓结节的发展,关键在于调整生活方式。保持作息规律、清淡饮食、适度运动,不仅能改善代谢环境,也能稳定内分泌水平。尤其是女性朋友,在经期、孕期、更年期等易感阶段,更应注重身体变化,及时就医检查。

饮食方面,建议减少高碘、辛辣、油炸食物的摄入,适当增加富含抗氧化物的蔬果,如西兰花、胡萝卜、蓝莓等,有助于保护细胞健康。保持体重、戒烟限酒、避免暴露在污染严重的环境中,都是预防结节的有效方式。

心理因素也不能忽视。长期焦虑、情绪压抑,会影响神经内分泌系统,进而影响免疫功能,增加结节形成的风险。保持乐观心态,合理释放压力,哪怕每天散步30分钟、听听音乐,也有助于调节身心状态。

对于已经确诊结节的人群,最重要的是不要盲目恐慌,也不要自行用药或迷信偏方。追踪观察,定期复查,才是科学应对的方法。医生会根据结节的性质、大小、位置等因素,制定个性化的随访计划,帮助患者在安全范围内安心生活。

从目前的研究来看,随着高分辨率医学影像的普及,人群中结节的发现率正在上升,但真正需要干预的比例并不高。正因为如此,了解背后的原因,比单纯恐惧更具意义。只有认识清楚“结节”不是无缘无故冒出来的,我们才能从源头上去改变它、预防它。

健康声明:以上内容为常见结节形成原因的科普知识,不代表具体诊断依据。如有不适或体检查出结节,请前往正规医院进行详细检查与专业判断,切勿擅自处理或忽视病情。

参考文献:

[1]王晓红,李芳,赵丽.甲状腺结节的流行病学调查及危险因素分析[J].中华内分泌代谢杂志,2024,40(05):401-405.

[2]林建国,刘晨曦.肺部小结节的临床评估与处理策略[J].中华放射学杂志,2025,59(03):236-240.

低息配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。